特色ある教育研究活動

特色ある教育研究活動

特色ある教育研究活動

ソフトウェア情報学部・ソフトウェア情報学研究科では、「世界中の人々に貢献する研究」を目指して、専門知識や技術を活かした様々な教育研究に取り組んでいます。

-

言葉にしにくい「良さ」「違い」を視える化して伝える

松田浩一 准教授 (入学案内2026掲載) -

人が対象を見て「良い」「上手い」と感じるとき、それは具体的にどのような状態を指していて、どの程度違うのでしょうか。知識や過去の経験から、なんとなく違いが分かるものの、具体的に説明できないことが多々あるでしょう。

本研究室では、人の言動を分析し、言葉やジェスチャで伝えたかったこと(暗黙知・身体知)の具現化方法を探求しています。対象ごとに個別性が高いため、カメラやセンサなどで計測し、得られたデータと直感的に感じている量や質を結び付ける検討を個々の対象の特性を踏まえて行います。

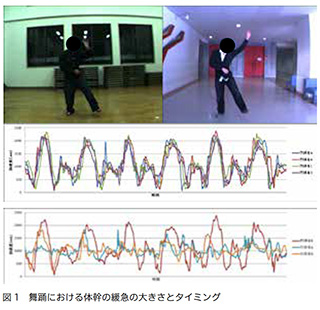

図1では、伝統舞踊における体幹の緩急のタイミングと大きさを比較しています。加速度センサによるデータを比較すると、熟練者同士では非常に相関が高くなりますが、初級者とは全く異なることが示されました。図2は、和太鼓のバチの動きをハイスピードカメラで取得し、バチ角度の推移を計測した結果です。目視では分かりませんが、左右で動き出しに差がありながらインパクト時は揃っていることが分かりました。図3は、歩行訓練時の関節角度の推移を記録し、過去と比べて良くなったことを伝えるための取り組みです。リハビリテーション室で多数の利用者が居るなか、AIを用いてビデオから対象者を特定し、観察したい関節角度の追跡を行いました。

これらのような取り組みにより、伝えたい情報を視える化してコミュニケーションをスムーズにし、郷土芸能、ものづくり、リハビリテーションといった、社会におけるさまざまな現場に貢献します。

-

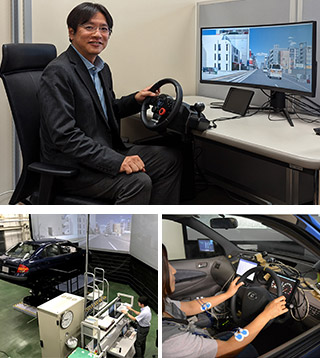

「高齢者支援」 「自動運転HMI」 をキーワードとする、人間支援工学、自動車安全工学に関する研究 ー 大型ドライビングシミュレータによる開発・データ解析

山邊茂之 准教授 (入学案内2024掲載) -

大型ドライビングシミュレータを使って自動運転を再現し、快適・安全・安心に つながるHMI(ヒューマンマシンインタフェース)の提案・開発、高齢者の運転行動の解析を行っています。5年前には国土交通省東北地方整備局からの依頼で、高速道路における高齢者の逆走防止策を研究。既存の逆走対策を比較し有効性を検証した結果、もっとも有効性の高い対策が導入され、逆走の低減につながりました。現在取り組んでいるのは、自動運転車における快適な「起こし方」と「寝かせ方」の研究です。「自動運転時にやりたいこと」を調査すると、「寝たい」という希望が多いことから、快適な覚醒のためのデバイスや、音を触覚振動に変換した「振動付きクッション型スピーカー」を開発。特に後者は、動画や音楽を同時に「楽しく」体感でき、それを共有できることから、高齢者や災害時の避難者の支援に活用できることも期待されます。

-

ビッグデータの有効活用を支える基盤技術の研究開発 ー 高次元データに対する理解、手法の構築を目指す

鈴木郁美 准教授 (入学案内2024掲載) -

鈴木准教授の研究領城の一つが、高次元データ解析。例えば、人間の言語(自然言語)をコンピュータで解析する「自然言語処理」では、単語をベクトル化し、データ間で単語間の関係を表現してテキストを解析することがあります。しかし、ベクトル次元が高いため、「次元の呪い」として知られる高次元の問題が発生します。「ふだん私たちは2次元・3次元の世界で生活していますが、自然言語処理を代表とした機械学習で扱うデータは大規模で高次元なデータなので、距離や類似性が低次元とは異なり、正確な解析が行えません」と鈴木准教授。具体的には、典型データばかりが目立ってしまう、といった問題が起こります。また、私たちの生活に身近な「商品推薦システム」においても高次元データの性質を悪用して攻撃する「アタッカー」が発生します。そこで鈴木准教授は、数理科学的アプローチにより類似度や距離尺度を工夫することで、これらの問題解決に取り組んでいます。

-

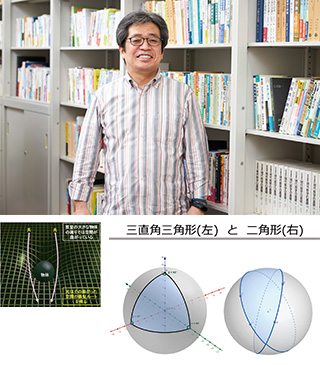

集合と位相 ー 必修科目で「数学」の魅力を学ぶ

田村篤史 准教授 (入学案内2023掲載) -

数学教職課程の設置に伴い、必修科目となった「集合と位相」を担当しています。位相とは集合に与えた幾何学的構造のことです。位相は高校数学と異なり抽象性が高いことが特徴ですが、ここでは具体例を1つ示します。盛岡から東京までまっすぐ歩いても、宇宙からは曲がって見えますよね。地球は丸いのですから。しかし、地球にいる私たちにとっては「まっすぐ」なのです。地球の表面では地球の中心を通る平面による切断線が「直線」になります。ですから、右図のような3つの角がすべて直角の三角形や二角形が存在します(このとき、地球の表面に新しい位相が入ったことになります)。同じことは宇宙でも起こっています。光が直進することはよく知られていますが、重力の大きいところでは空間自体が曲がってしまうので、例えば太陽の近くでは光はまっすぐ進んでいるつもりでも、私たちからは曲がっているように見えるのです。宇宙の形も位相を学ばなければ知ることはできません。数学の楽しさを一緒に学びましょう。

出典:株式会社あーぷ顧問梶谷通稔氏による「あなたはビル・ゲイツの試験に受かるか?」

https://www.arp-nt.co.jp/rensai/index-sono71.html

-

コスト軽減と新しい価値の創出を実現 ー 岩手県立水産科学館における青少年向けの水産教育ガイドシステムの開発と構築

蔡大維 教授 (入学案内2023掲載) -

組込みシステムや無線通信が研究領域の禁教授は、岩手県立大学が取り組む「北いわて産業・社会革新ゾーンプロジェクト」において、岩手県立水産科学館の体験学習ガイドシステムを開発しました。これは同館を訪れた子どもが、小型のタブレット端末による音声ガイドとクイズを楽しめるもの。具体的には、展示物のそばに貼付された赤いシール(タグ)に端末を重ねると解説を聞くことができ、5箇所の青いシール(タグ)に端末を重ねるとクイズが出題されるシステムです。ポイントは、子どもが使いやすいよう端末を50gと小型化して操作性を高めていることと、クイズによって子どもの理解度を確認できること。「水産業は岩手の基産業であり、それに関する子どもたちへの教育は重要。音声ガイドによって県の財政負担を減らしつつ、新しい価値を作り出すことができました」と話す察教授は、今後も研究によって地域の課題解決や活性化を目指します。

-

滝沢市の小学校におけるプログラミング教育の実施

市川尚 准教授 (入学案内2022掲載) -

文部科学省の学習指導要領によって令和2年度から必修化された小学校のプログラミング教育。岩手県立大学は、滝沢市教育委員会と共同でカリキュラム策定や授業実施に取り組んでいます。高校の情報科教職課程に関わっている市川尚准教授が中心となり、令和2年10月から12月にかけて滝沢市内の全小学校の4年生を対象に90分間の授業を実施しました。福井県鯖江市の株式会社jig.jpが開発したプログラミング専用のこどもパソコン「IchigoJam」を使用し、センサーやモニターなどの組み立てから、キーボードでプログラムを打ち込んでライトを点けたり消したりするなど、プログラミング教育の導入にあたるような内容で、子どもたちは興味を持って取り組みました。鯖江市のNPO法人エル・コミュニティやKDDI株式会社からも協力を得ているこの取り組みを今後は小学校5年生、6年生、中学生へと発展させ、また、教える人材の育成も視野に入れていきたいと市川准教授は語ります。

-

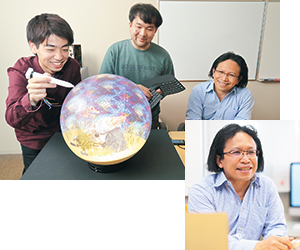

3D球体ディスプレイの開発

プリマ・オキ・ディッキ 准教授 (入学案内2022掲載) -

体の動きによってコンピュータを操作する研究を行ってきたプリマ・オキ・ディッキ准教授。人間の動きを3次元で可視化し、立体的に見せる方法として、球体のディスプレイを開発しました。従来の平面ディスプレイでは一方向からしか見られないという欠点があり、立体にすることによってさまざまな方向から見ることができるようになります。また360°どこからでも同じように見るためには球体である必要があり、そうすることでよりリアルな立体映像が投影できるといいます。これらの研究は研究室所属の大学院生とともに行っているプロジェクトであり、今後遠隔医療や、ゴーグルなしで立体映像が見られるバーチャルリアリティなど、あらゆる分野への発展を目指し、日々研究に取り組んでいます。

-

Society5.0+Industry4.0に向けた 情報教育・数学教育における教材開発

児玉英一郎 准教授 (入学案内2021掲載) -

最新のテクノロジーを用いた超スマート社会「Society5.0」と、第4次産業革命と呼ばれる「Industry4.0」。これら新時代に向けた人材教育の一貫として、令和2年度から小学校でのプログラミング教育が必修化されました。今後も中学、高校と統計教育も含めて順次必修化されることを受けて、本学では児玉英一郎准教授を中心に新カリキュラムの作成や、大学への入学前基礎専門知識を効果的に習得するための教材開発を進めています。

-

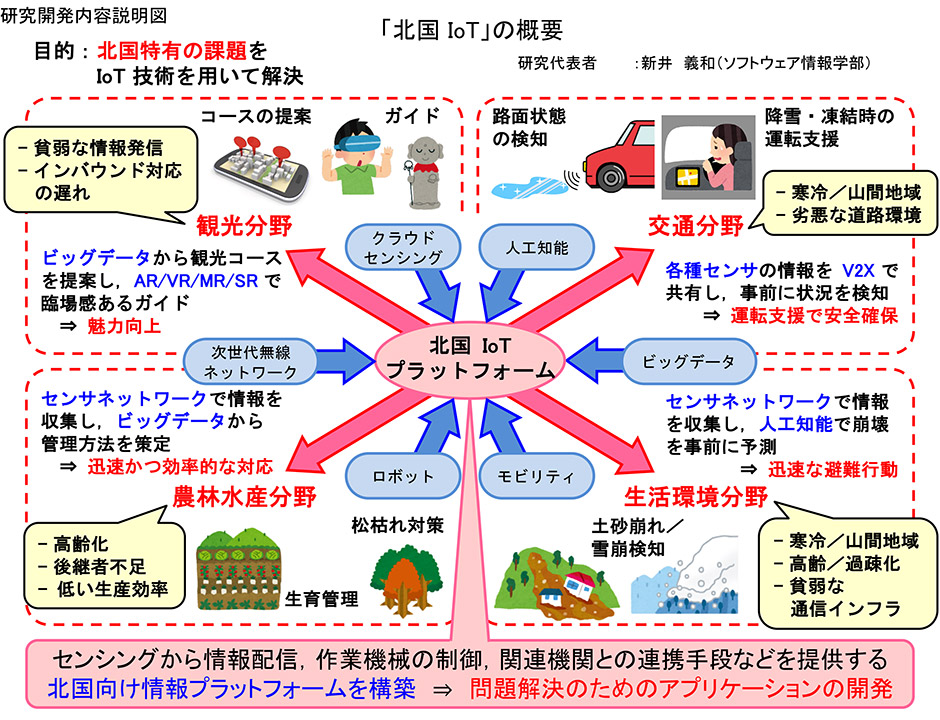

「北国IoT」 ー 情報技術を用いて北国の暮らしを豊かにする

新井義和 准教授 (入学案内2021掲載) -

岩手県立大学戦略的研究プロジェクトの一環として、新井義和准教授を中心に発足した「北国IoT」。情報技術を用いて北国における課題を解決すべく、研究を続けています。特に交通や情報のインフラが十分に整備されておらず、過疎化や少子高齢化に悩む山間部の課題に注目。車車間通信やドローン同士の通信を可能にすることによって必要な情報を共有し、誰もが安心して暮らすことのできる未来を目指します。

-

位相的データ解析を利用した、新たなダークネット観測システムの研究・開発

成田匡輝 准教授 (入学案内2020掲載) -

「ダークネット観測システム」とは、インターネット上の観測点に到着した攻撃パケットを捕捉し、インターネットユーザーに注意喚起・セキュリティ対策情報を迅速に提供するためのシステムです。既存の同システムでは、ビッグデータを対象とした手法や人工知能ベースの手法を採用していないことによるリスクが想定されると考えたコンピュータ工学コースの成田匡輝准教授は、データの形に着目する解析手法「位相的データ解析」に着目。これを利用することで、同一とみなされる攻撃パケットデータを幾何学的な形で捉え、捕捉することが可能になることから、この解析手法を使った研究・開発に取り組んでいます。